こんにちは!株式会社ビズリーチのCTO室でデータサイエンティストをしている林勝悟です。2025年2月5日にSansan株式会社様と合同で「渋谷Biz × AI :ビジネスにおけるAI利活用 事例勉強会」を開催しました。

この記事では、勉強会を開催したきっかけや登壇内容について紹介します。

AI利活用における学びを共有する場を作りたい

株式会社ビズリーチでは2016年にAI専門組織を発足して以来、データサイエンス・機械学習における専門性の高い豊富な知識を持つ仲間が集まっており、テクノロジー・AIに投資をしながら、プロダクトへの実装も進めてきました。

一方で、社会を取り巻く生成AIはめまぐるしく進化を続けています。そのような変化が激しい環境の中では、自社だけで経験学習サイクル(経験・内省・教訓・実践を繰り返すこと)を回しながら、最新のビジネスや技術動向をキャッチアップすることには限界があります。そこで、それぞれの企業が持つ経験や知見を共有して、経験学習サイクルをスケールさせるために、Sansan株式会社様と合同で勉強会をスタートしました。

登壇内容のご紹介

第1回目となった今回は、同じ渋谷を拠点とする株式会社サイバーエージェント様からゲストもお招きし、三者三様の現在の取り組みを発表しました。内容について簡単に紹介させていただきます。

「請求書仕分け自動化での物体検知モデル活用」

スピーカー:Sansan株式会社 山内 敏嗣様

山内様の発表では、請求書を仕分けするために書類上のIDを自動的に検知・認識する取り組みについてご紹介いただきました。最初から高度な物体検知モデルを適用するのではなく、単純なルールベースモデルからはじめ、丁寧に1つずつ課題に取り組まれていました。また、山内様は元々画像処理分野での深い経験が特別あるわけではなかったところを、僅か3ヶ月程度で物体検知モデルを開発されたことも印象的でした。

「プロダクト体験向上のためのLLMの活用」

スピーカー:株式会社サイバーエージェント 青見 樹様

青見様の発表では、小売企業向けに「データで起きていること」が理解できるAISaaS「AI POS」における取り組みについてご紹介いただきました。生成AIや機械学習による出力が100%正解になることはないという前提で、地に足がついた取り組みをされていたことが印象的でした。前処理や後処理を活用してAIが解きやすい形式に変えるといった工夫も随所に盛り込まれており、大変勉強になりました。

青見様の登壇資料はこちらをご覧ください。

ビズリーチの登壇内容のご紹介

ビズリーチからは、私、林が生成AIの利活用を加速させる取り組み「prAIrie-dog」の発表を行いました。弊社では冒頭でも述べたとおり、AI技術のプロダクトへの実装を積極的に推進してきました。しかし、2025年に入り、AIエージェントをはじめとした生成AIの進化のスピードがさらに加速しているため、全社単位で生成AIの利活用を推進していくための体制作りが急務であると考えました。

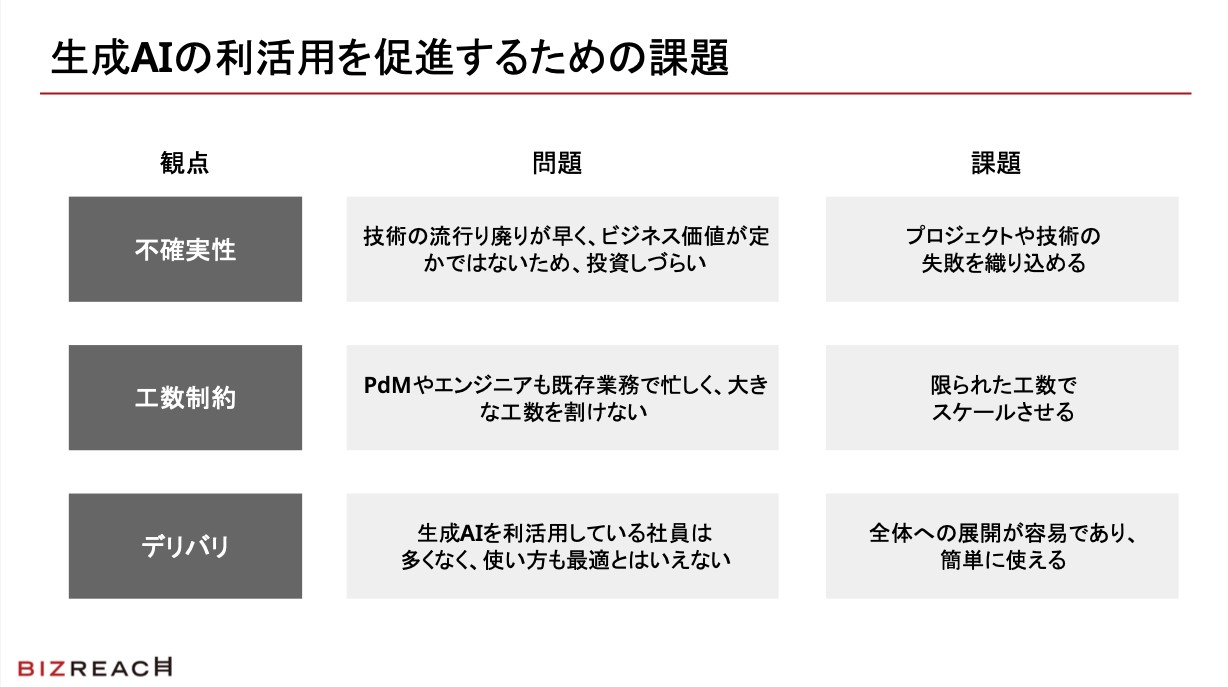

そこで、社員全員が生成AIを業務で利活用し生成AIのプロダクト実装をより強く推進できる状態を目指し、「prAIrie-dog」プロジェクトをスタートさせました。不確実性、工数制約、デリバリといった様々な観点の課題がある中で、真に全社単位での生成AIの利活用を実現するためには、社員に「生成AIは自分にも使えて、お客様への付加価値を向上できる」と感じてもらう必要性があると感じました。

「prAIrie-dog」では、開発チームがファシリテーションを行いながら、ユーザー自身に要件定義やプロンプト設計を進めてもらうことで、プロダクト開発を自分ごとにしてもらうという、ユーザー主導型アプローチを採用しています。その結果として、ユーザーがプロダクト開発を通して生成AIの利活用のリテラシーを高められただけでなく、開発チームがより実装に集中できたため、少人数で複数のプロダクト開発を回すことができました。

登壇資料は以下にアップしていますのでご覧ください。

当日いただいたご質問への回答

発表後は多くのご質問をいただきありがとうございました!その場で答えられなかった質問を含め、みなさまの関心が多かった質問を2点ピックアップさせていただきます。

ーー面談メモで、外部製品で録音したものを議事録として残してくれるものもありますが、そういった製品を使わずに、あえて社内のユーザーベースで要件定義でやろうと考えた理由と、かけた工数に対して見合う成果が得られたか?について教えてください。

業務オペレーションは常に同じとは限らず、その変化に合わせて柔軟にプロダクトの機能や体験を適応させる必要があります。ユーザー主導型で同じ仕組みを横展開することで、速度と柔軟性を実現しながらROIも高めています。また、ユーザー自身が主体的に作ったという体験を創出することで、生成AIの利活用を促進する文化も醸成したいと思っています。

ーー「prAIrie-dog」の取り組みから得られる知見を活かした、将来的な展望等はありますでしょうか?

「prAIrie-dog」では「Prompt Our Can(私たちの可能性を引き出す)」をミッションとしており、実際にユーザー主導型の取り組みを行うことで、ユーザーの可能性を開発できることを検証することができました。将来的な展望として、プロダクト開発を経てリテラシーが向上したユーザーが新たに別のユーザーのプロダクト開発のイネーブルメントを行う、そのような「Prompt Our Can」のサイクルを生み出していきたいと考えています。

さいごに

発表後の懇親会では、近しい課題を持つ方々と発表者の間でさらに踏み込んだ議論も見受けられ、私自身もとても刺激になりました。また、あらためてビジネスにおけるAI活用の課題や難しさ、やりがい、意義を感じており、こういった場で得られた知見や繋がりから新たな気付きを得ていく重要性を感じました。

勉強会は参加いただいたみなさまのお声を参考に今後もアップデートを続けながら、ビジネスにおけるAI活用に興味がある人全般に向けてあらゆるテーマで行っていきたいと考えています。次回は5月に第2回の開催を予定していますので、興味を持っていただいた方はぜひこちらの弊社Xアカウントから情報をチェックしてみてください!

参考記事

第38回人工知能学会全国大会 (JSAI2024) でマーケティングAIに関する研究発表を行いました!

ビズリーチAI組織のDS/ML関連の論文・登壇実績を紹介します 〜NLP2024に向けて〜