1. 勘や経験だけに頼らない「プロダクト組織の計器飛行」を目指して

プロダクト開発における意思決定には、常にリソース配分の判断が伴います。

どのプロダクトやプロジェクトに、どれくらいのエンジニアリングリソースを投じるのか。短期的な成果を優先するのか、中長期の成長に向けた投資に踏み切るのか。そうした判断は、肌感覚や過去の経験に頼ってなされることも多く、客観的な根拠を基に議論するのが難しい場面も少なくはありません。株式会社ビズリーチのプロダクト組織では、こうした課題に対して「データに基づいて組織や開発の意思決定を行う」というカルチャーを育てようとしています。

私は株式会社ビズリーチのSODA推進グループに所属する谷内栄樹と申します。本稿では、私たちSODA推進グループが「工数データを使って技術投資量を可視化し、組織やプロダクトの意思決定を支えていく」までのプロセスをご紹介します。

「データでプロダクトや組織をより良くしていきたい」と考える方にとって、少しでもヒントや共感が得られる内容になりましたら幸いです。

ビズリーチが推進する「SODA構想」とは

ビズリーチが推進しているSODA (Software Outcome Delivery Architecture) 構想とは、組織が「プロダクトの計器飛行」を実現するためのアーキテクチャを設計し、それを実際の組織運営に落とし込んでいく取り組みです。

ここでいう「計器飛行」とは、パイロットが目視に頼らず、高度や速度といった計器情報を基に航空機を操縦する方法を指します。プロダクト開発においても同様に、開発チームや経営層が勘や経験だけに頼らず、可視化されたデータ=計器で状況を把握し、判断することが重要だと考えています。1

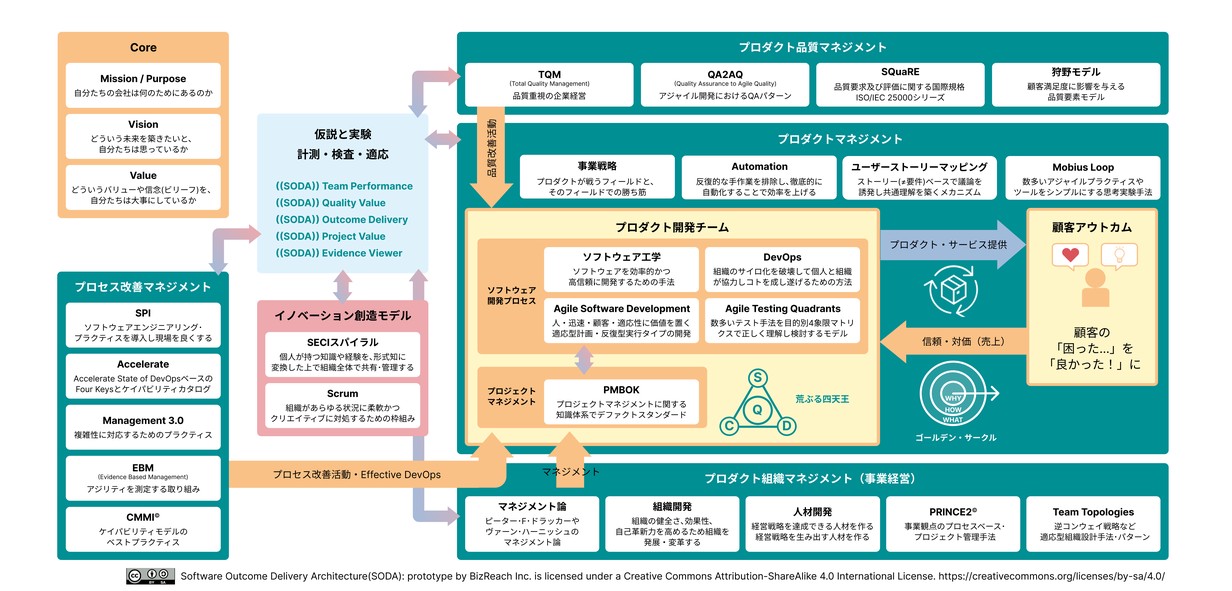

SODA構想の全体像

以下の図はSODA構想の全体像を表したもので、柱となる複数のサブプロジェクトとそれらの関係性を示したものです。

| サブプロジェクト | 概要 |

|---|---|

| Evidence Viewer | プロダクト開発チームのエビデンスデータを見える化する |

| Team Performance | すべてのプロダクトにFour keysの計測を定着させ、改善サイクルを作る |

| Outcome Delivery | プロダクトごとにアウトカム指標を見極め、計測する |

| Quality Value | プロダクトごとに有意な品質指標を見極め、フィードバックプロセスを増やし、プロダクト品質を向上させる |

| Project Value | プロジェクトごとに有意なマネジメント指標を計測し段階や例外によるマネジメントを行えるようにする |

本稿では「Project Value」の取り組みにフォーカスし、工数データを活用したプロダクトの計器飛行へのチャレンジをご紹介します。

なぜ工数データに着目しているのか

私が所属するSODA推進グループは、SODA構想の具体化をミッションとし、プロダクト組織の開発生産性向上に寄与する可視化や仕組み化に日々取り組んでいます。

プロダクト組織は、日々の活動を通じて様々なデータを生み出していますが、それら数多くのデータの中で、意思決定の基盤として着目したのが「工数データ」でした。工数データは、まさに「プロダクト組織の意思とエネルギーが、どこに向けられているか」を示す基礎的なデータです。これを構造的に捉えることで、組織の今の実態を俯瞰できるようになると考えました。

このような取り組みを検討する上で、当社の元CTOである竹内真さんがnoteで発信していた「技術投資を最適化する」2 「技術を財務で表現する」3 という考え方から強くインスパイアされました。テック企業ならではの経営戦略の観点から「プロダクト組織をどのような指標で可視化しうるのか?」といった思考や、そこから導き出された「技術投資量」といった概念が言語化されており、非常に印象的でした。

もちろん、実際に現場でこれを具現化していくのは簡単ではありません。だからこそ、私たちはチームを挙げてそこに取り組んでおり、難しいだけに面白くやりがいのある挑戦だと感じています。

2. 技術投資量の可視化 ― ねらいとコンセプト

技術投資量とは

技術投資量とは、ソフトウェア開発においてエンジニアリングリソース(=工数)が「どこに」「どれだけ」投じられたかを可視化し、技術的なリソース配分の実態を捉えるための指標です。

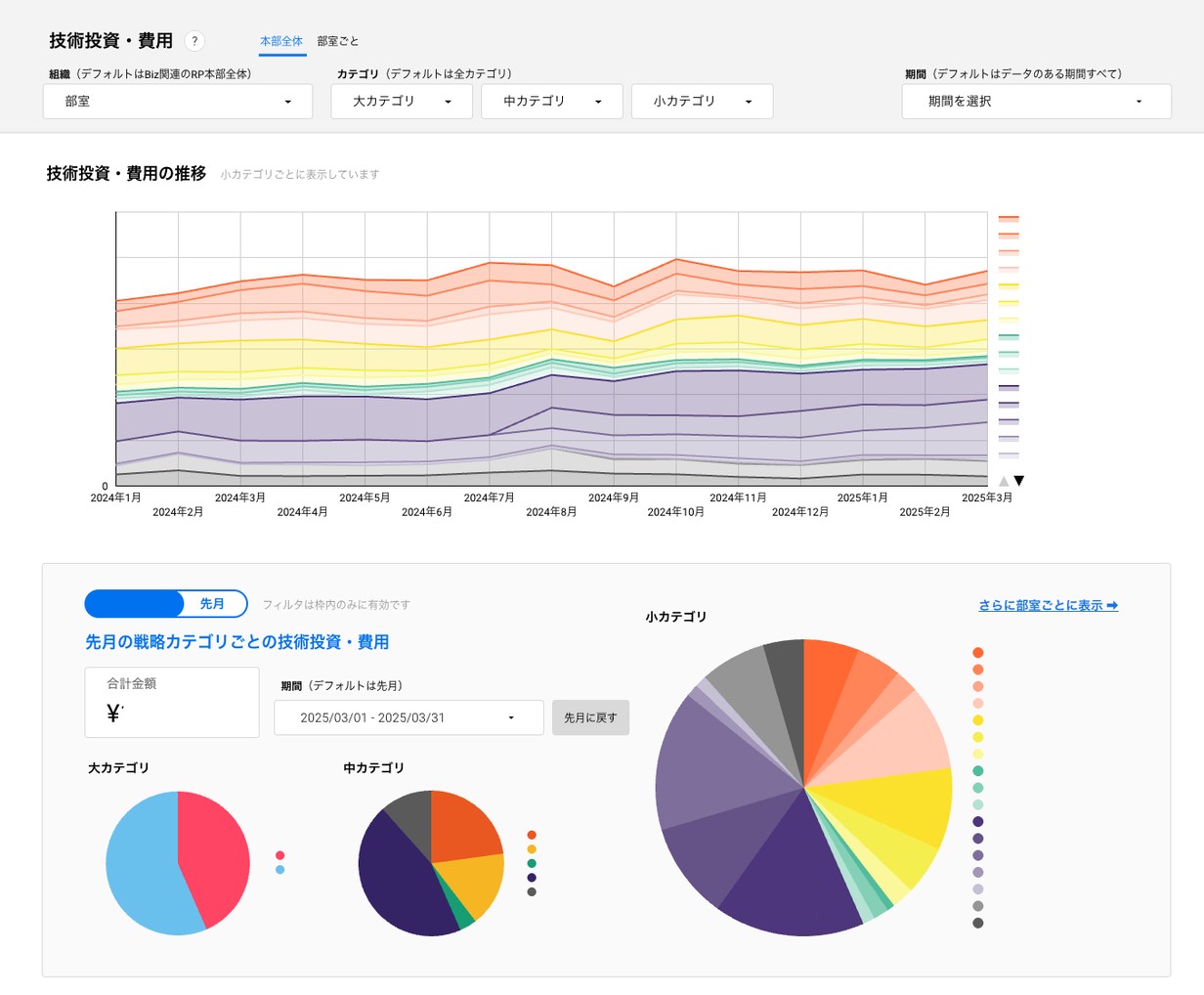

私たちは技術投資量を、プロダクトの計器飛行を支える重要な「計器」のひとつと位置づけており、ダッシュボードによる可視化を行っています。

このダッシュボードは、特に以下の3点での活用を想定されています。

- リソース配分の最適化

- 技術的負債への対応

- 開発マネージャーの説明責任を支える

1.リソース配分の最適化

ひとつは、組織とアーキテクチャの整合性を測る指標としての活用です。私たちのプロダクト組織では、逆コンウェイ戦略に基づいて、目指すアーキテクチャに沿った組織設計を行っています。しかし、実際のプロダクト開発が組織設計の意図通りに進むとは限りません。そこで、計画と実態のギャップを工数ベースで可視化することで、組織設計の見直しや、チーム再編に向けた判断材料を提供できるのではないかと考えました。

また、P/L(損益計算書/主に短期的な収益性を示す)に効く短期施策と、B/S(貸借対照表/主に中長期的な資産形成や財務健全性を示す)に効く中長期施策のバランスも重要な論点です。目の前の成果を追い求めるだけでなく、将来の成長に向けた投資も行うべきであり、その配分の実態を正確に把握することが、マネジメントの判断を支える上でも必要ではないでしょうか。「開発現場あるある」の一つに、足元にある緊急度の高い施策にどうしてもリソースを偏らせてしまうというものがあります。しかし、緊急度は低くとも優先度が高い施策に対して、マネジメントが意思をもってリソースを配分するためには、根拠となる情報が必要です。これは多くの開発マネージャーに共通した悩みではないかと想像しますが、工数データを基にした可視化は、そのような判断を裏付けるためのファクトを提供します。

2.技術的負債への対応

プロダクトに機能を追加すればするほど、コードベースには少なからず技術的負債が蓄積されていきます。そして時には、「足元の売上につながる施策をストップしてまでも、負債解消にコストをかけるべきか?」といった難しい判断を、開発マネージャーが迫られる場面も少なくありません。だからこそ、技術的負債の発生と解消にかかるコストを定量的に捉えておく必要があります。

たとえば、既存プロダクトへの機能追加に費やした工数が把握できれば、それに比例した量の技術的負債が発生していると見なすことも可能です。SREチームやリアーキテクチャチームがどれくらいの工数を割いているかを把握できれば、「負債解消にどれくらいの投資がなされているか」「足りているのか」といった議論が具体的になります。

加えて、保守にかかる定常的な費用に増加傾向が見られた場合、それは技術的負債による開発生産性の低下を示すサインかもしれません。こうした変化を早期に察知し、適切なアクションにつなげていくためにも、工数データのモニタリングは有効です。

技術的負債を感覚的に語るのではなく、ファクトに基づいて負債解消を評価するためにも、工数の可視化は欠かせない要素と考えています。

3.開発マネージャーの説明責任を支える

最後に、現場のマネージャーが説明責任を果たすための支援という意義もあります。開発チームを預かるマネージャーには、「自分たちのチームが今、どこにどれだけのリソースを割いているか」を説明する責任があります。これは社内ステークホルダーからの理解を得ることや、チームの方針づくりにおいても非常に重要な要素です。事実に基づいて語れるようになることで、マネージャー自身の判断や意思決定にも自信が持てるようになります。ひいてはチームを運営する上での信頼の土台にもつながっていくはずです。

なぜ可視化から始めるのか

課題解決のステップは、「状態を正しく把握し、理想とのギャップを測ること」から始まります。理想とするアーキテクチャや、実現したいリソース配分があったとしても、現実には乖離があるかもしれません。「思っていたより●●に時間がかかっている」「投資したつもりが●●に回っていなかった」といった事実に向き合うためには、ギャップを可視化するフレームが必要になります。工数データを可視化することで、こうしたギャップは単なる違和感ではなく、根拠ある課題として捉えることができます。

要件定義の進め方と意識したポイント

要件定義にあたっては、ステークホルダーであるCTOや部長、マネージャーが現状把握・分析をする際にどんな観点で見たいのかを、明確にしておく必要がありました。そのために最も重要であったのは「分類の軸」をどう設計するかでした。

分類軸としては以下を意識しました。

- 目的別の整理(価値創出/現状維持、グロース/リアーキテクチャ/基盤整備)

- 投資対象別の整理(プロダクト戦略/人財戦略)

- タイムスパン別の整理(短期/中長期)

こうした分類軸に基づいた「技術投資分類表」を定義し、ステークホルダーとディスカッションを重ねながら、方向性を少しずつ形にしていきました。

要件定義では「最初から完璧を目指さない」ことも大切なポイントでした。まずは分類表をラフに設計し、Googleスプレッドシートなど手軽に使えるツールを用いて、工数データを仮の分類に沿って実際に集計・可視化してみました。その上で「見たい結果が得られているか」「有用なインサイトが得られそうか」といった観点で、ステークホルダーと確認を重ね、分類表をブラッシュアップしていきました。

3. 可視化を支えるデータ基盤

工数データの可視化にあたっては、以下のツールを活用しました。

- CrowdLog:工数データの取得元となる工数管理ツール

- GitHub Projects:案件やプロジェクトの管理ツール

- Googleスプレッドシート:簡易な集計処理、モックアップ作成

- Google Apps Script(GAS):プロジェクト作成の自動化、データ抽出と加工

- Trocco / BigQuery:中間処理とデータ基盤の整備

- Looker Studio:可視化とダッシュボードの公開

工数データの入力・収集にはCrowdLogという工数管理ツールを利用しています。これに蓄積されたデータを基に、GASとGoogleスプレッドシートを用いてモックを作成し、ステークホルダーとすり合わせながら、集計ロジック、分類表、チャートのデザインを調整しました。モックを使った要件定義が完了した後、BigQueryとLooker Studioを用いた構成に移行し、運用性を担保した形へと段階的にアップデートしていきました。

工数入力や管理の手間をどのように抑えるかも、運用性に大きく関わるポイントでした。工数入力先の粒度が大きすぎると分析に有用なデータとはならず、細かすぎると入力や管理のコストが大きくなってしまいます。工数管理の粒度を改めて定義し、それに沿った棚卸しを行いました。また、入力先の管理においては、既存の仕組みを活用するアプローチを取りました。元々案件の管理に使っていたGitHub ProjectsとCrowdLogをGASで連携させ、案件の起案と工数入力先の作成をシームレスに手間なく行えるよう自動化しました。これにより、必要十分な粒度を保ちつつ、手間を最小限に抑える運用が実現できています。

システムとして特別複雑なものではありませんが、スモールスタートし、試しながら育てていくアプローチが、有効だったと感じています。

4. 実践から見えたものと今後のチャレンジ

実践から見えたもの

この取り組みを進める中で、「データの質と取得しやすさのバランスをどう取るか」「どうすれば使ってもらえる計器になるのか」といった難しさに直面することがありました。計器というものは、ただ可視化されているだけでは意味がありません。意思決定やチーム運営に活かされてこそ、その価値が発揮されます。

工数データを一定の質を保って集めるためには、データを入力する一人一人からの協力がどうしても必要です。だからこそ「工数を入力すること自体のモチベーション」や、「入力した結果がどう活かされるのかの見通し」がないと、どうしても形骸化してしまうと感じていました。そこで、ただデータを取得するだけではなく、「このデータは何のために使われるのか」を説明する場づくりを意識しました。キックオフミーティングの場では、CTOの発表資料に本取り組みの可視化結果を盛り込んでいただき、「日々入力している工数データが、このような形で活用されているのか」という反響を得ることができました。

また、可視化されたデータにアクセスできる環境の整備も重要です。以前は有償のBIツールを利用していた都合でアカウント数に制限があり、一部のメンバーにしか情報公開できない状態が続いていました。それを社内から広くアクセス可能なLooker Studioに切り替えることで、公開範囲を広めることができました。現在は経営層だけでなく、開発チームやマネージャーが自らの判断材料としてデータを活用できる環境づくりを、少しずつ進めているところです。

今後のチャレンジ

今後のチャレンジとしては、計器が使われる場面を広げていきたいです。たとえば、技術的負債解消の進捗の可視化や、開発チームのボトルネックの可視化といった方向性が、次のフェーズでは有用ではないかと感じています。そのためには、工数取得の粒度見直しや運用改善といった地道な改善も継続していく必要があります。分類表の切り口に関しても、現在は経営観点に重きを置いていますが、今後は現場のマネージャーが意思決定に使いやすい形も検討したいと考えています。

単に工数データを可視化して終わりではなく、意思決定やチームづくりを後押しできる計器として育てていくことが、この取り組みの本質だと捉えています。その計器が組織に根付き使いこなされていくことで、SODA構想が目指す「勘や経験だけに頼らない、プロダクトの計器飛行」の実現に近づけると考えています。

5. おわりに:データでプロダクトや組織をより良くする仲間を求めています

私がこの取り組みを通じて実感しているのは、「プロダクト開発や組織運営に対して、データで向き合うことの面白さ」です。これまで曖昧だった状況が、計器を整備することで少しずつ輪郭を持ちはじめ、組織の状態や意思決定の背景として見える化されていく。そのプロセスは決して派手なものではありませんが、確かな手応えがあります。

もしこの記事を読んでくださった方が、

「データを通じてプロダクトや組織を良くしていきたい」

「現場と経営、両方を支える価値を創っていきたい」

そういった想いを持っているならば、私たちビズリーチのプロダクト組織はフィットするはずです。私たちは今まさに「プロダクトの計器飛行」を支える仕組みやカルチャーを少しずつ育てている最中です。本稿でご紹介した取り組みに共感していただける方と、いつか一緒にプロダクトや組織づくりに取り組めましたらうれしいです。

ぜひこちらの【求人:DevEx改善エンジニア】から求人情報の詳細をご覧ください。

また、2025年7月3日から開催の「開発生産性カンファレンス2025」に、SODA推進グループの外山が登壇します。「ビズリーチが挑む、メトリクスを活用した技術的負債」というタイトルで、メトリクスを用いた技術的負債解消や、開発組織の持続的な成長を支える取り組みについて共有します。少しでも興味をお持ちいただいた方は、ぜひご参加ください。