2017年頃にDBRE(Database Reliability Engineering)という概念が提唱されてから、早くも8年が経ちました。 ビズリーチがDBREチームを立ち上げ、その第一歩を冷やし中華のようなタイトルで記事公開したのが2019年。そこから数えても、すでに6年の歳月が流れました。 各社DBRE各位、いかがお過ごしでしょうか。私たちは、今も「何が正解なのか」を模索し続けるDBREとしての日々を過ごしております。

そんな私たちの現在地と、これからの展望をお伝えしたく、この記事を綴りました。 本稿でご紹介する私たちの方向性が、同じ道を歩む各社DBREの同志にとって、一つの参考になるとともに、 あわよくば私たちの挑戦に共感し、共に歩んでくださる仲間と出会うきっかけになればと願っております。

1.なぜ、事業成長には「データベースの信頼性」が必要なのか

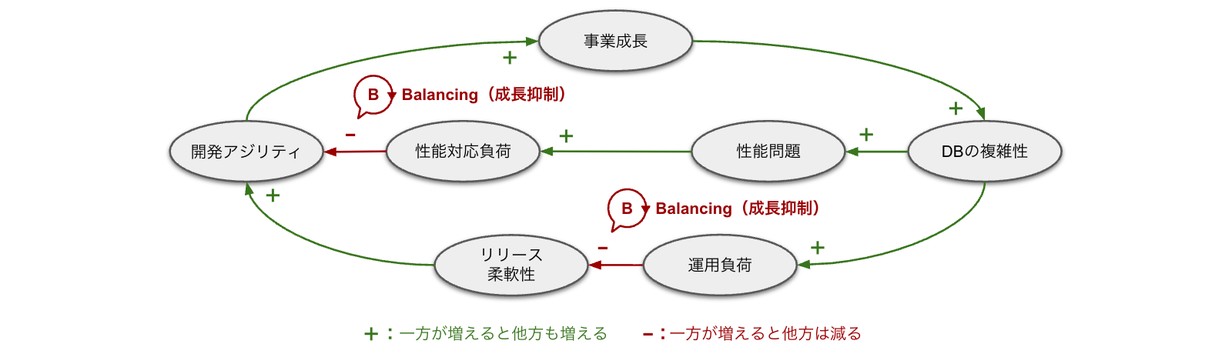

株式会社ビズリーチが展開する即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」は、多くのお客様に支えられながら成長を続けています。 しかし、その成長はサービスの根幹を支えるデータベースに複雑性を生み、性能・運用・開発体制のすべてに影響を及ぼします。

対応すべき課題は、アクセスやデータ量の増加に伴う性能最適化にとどまりません。 データベースに生じる変化は、やがて運用や開発プロセスにまで波及し、構造的な問題へと発展していくのです。

性能から運用、そして開発体制へと波及する問題

プロダクトの機能拡張に伴い、クエリ特性やアクセスパターンは多様化し、リソース競合やロック待ちが発生しやすくなります。 結果として、オンライン処理とバッチ処理の干渉など、性能問題は断続的に発生し、一度の最適化では解消しきれない状況となります。

さらに、データ量の増加は、バックアップやリストア、スキーマ変更といった運用にも影響します。 バックアップ時間の増大、それに伴う障害時の復旧遅延、スキーマ変更時のロック延長や検証工数の増加。 こうした負荷が積み重なることで、リリースの柔軟性が失われ、開発チームは変更を慎重に扱わざるを得ません。 結果としてDBREなど専門的な役割への依存が強まり、開発速度が徐々に低下し、組織全体のアジリティを損なう要因となります。

マシンスペックの増強で凌ぐような対症療法では、こうした構造的な負荷を根本から解消することはできません。 短期的な対応は繰り返すほどにROIの低下を招き、やがて開発・運用・コストのあらゆる面で事業の成長を阻む要因となります。

信頼性を守ることは事業成長を支えること

データベースは単なる保管場所ではありません。 システム全体のスケーラビリティと信頼性、ひいては開発速度をも左右する中核コンポーネントです。 その中核的な性質ゆえに、成長の過程で複雑性を生み、自らの成長を阻むという構造的なパラドックスを内包しています(図1参照)。

このパラドックスは、データベースという技術の成り立ちの頃から、その構造の中に潜在してきたものです。 そして近年、クラウドやDevOpsによって開発と運用の境界が変化し、その傾向が顕在化しやすくなってきていると考えています。

私たちDBREグループは、この構造的パラドックスのもとで、データベースの持続的な信頼性を担保し続けることを自らの責務としています。 事業の成長がもたらす複雑性を制御し、構造的矛盾を乗り越えながら、事業の成長を支え続けること。 それこそがDBREの存在意義であると考えています。

2.クラウド時代に見落とされた「データベースの信頼性」の本質

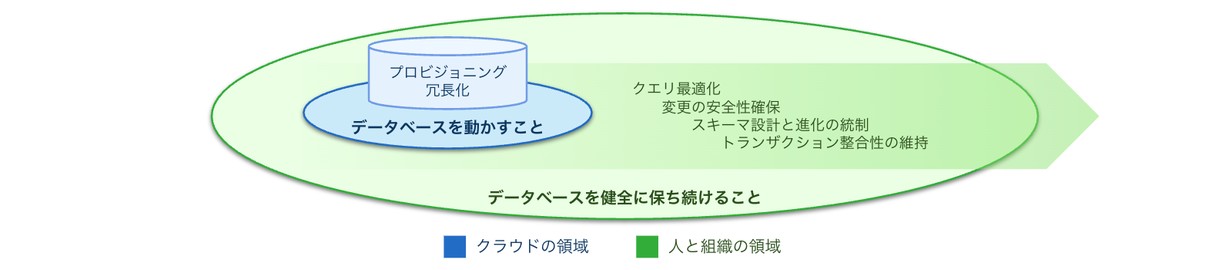

クラウドの普及とDevOps文化の浸透は、開発体験を大きく変えました。 プロビジョニングやバックアップ管理、冗長化といった作業は自動化され、「DBA(Database Administrator) はもう不要ではないか」という声も聞かれるようになりました。

確かにクラウドは、作業者としてのDBAの多くを代替しました。 しかし同時に、DBAの仕事の本質を見えにくくした側面もあると考えています。

「データベースを動かすこと」と「データベースを健全に保ち続けること」は、本来異なる課題です。 クラウドが解決したのは前者であり、後者については今なお人と組織の判断が不可欠です(図2参照)。

米国労働統計局の最新レポートでも、DBA/DBアーキテクト職の雇用数は今後10年で増加傾向にあると報告されています。 成長率は全職種平均と同程度の4%と穏やかですが、クラウド化・自動化が進む中でも需要が減っていないという事実は、 この職能に求められるデータベースへの高度な専門性が、依然として実務的価値を持つものとして評価され続けていることを示しています。

結局のところ、クラウドや自動化では代替できない「データベースの信頼性を担保する領域」は、今も確かに存在しているのです。 それは、データベースの構造設計・最適化・整合性維持といった知見と判断の積み重ねであり、人と組織が担い続ける本質的な仕事なのです。

昨今、データベースの構築や管理作業の手間は減り、開発は格段に進めやすくなりました。 けれど、その一方で、データベースの信頼性や運用に関する悩みまで軽くなったでしょうか。

3.強固な仕組みなき信頼性の限界

クラウドの普及とDevOps文化の浸透、さらにはマイクロサービス化の進展により、開発者やSREがデータベース運用までを担う体制は国内外で一般化していきました。 特にマネージドDBがその体制の実現を強く後押ししたのでしょう。

しかし、「データベースを健全に保ち続けること」というデータベース運用の”本丸”は重く在り続けています。 私たちの経験上、この“本丸”を兼任する体制には明確な限界がありました。

アプリケーションエンジニアがデータベース設計を兼任すれば、機能実装を優先したスキーマ設計になりやすく、データ整合性や性能最適化が後手に回ります。 SREやDBREがインシデント対応の一貫としてデータベース運用を担う場合でも、根本的な性能最適化や設計改善には踏み込みづらく、構造的な課題が残ります。 加えて、マルチクラウド化やマルチエンジン化、EOL対応、複雑化するスキーマ構造など、運用の難易度は年々上昇しています。

兼任体制では判断や検証に必要なリソースが慢性的に不足し、改善の優先度を高めることが難しくなりがちです。 その結果、安定は個人の奮闘に左右される「ベストエフォートの安定性」に留まり、持続的・再現的な信頼性にはつながらないのです。

なぜそうなるのか。 DBA不要論が語られること自体が示しているように、データベース運用は“名もなき家事”のように扱われやすい構造にあると、私たちは考えています。 目立たず、新機能開発・グロース施策といった成長投資の陰に隠れやすいため、戦略や計画の段階で検討の俎上に上がりにくく、予算や責務の配分から漏れがちです。 データベース運用の“本丸”であるにもかかわらず、です。

では、専任のDBAチームを再び独立させれば解決するのかといえば、そう単純ではありません。 データベースの信頼性は設計・開発・運用のすべてに関わるものであり、DBAが組織の外にあると知識の循環が断たれ、改善サイクルが遅れます。 DevOpsやマイクロサービスが生まれた背景を踏まえれば、それは時代を逆行する選択と言えるでしょう。

つまり、DBAという専門性を中央に抱え込んでも、特定職能が兼任しても、持続的な信頼性は成立しないというのが私たちの結論です。 課題は、人や職能のあり方ではなく、信頼性をどのように組織の仕組みとして扱うかにあります。

4.DBAを組織の職能から機能へ

この構造上の問題に対して私たちDBREグループが掲げた挑戦が、「DBAが不要な、開発の新しい当たり前を創る」です。

これは決して「DBAという役割が不要になる」という意味ではありません。 私たちが目指しているのは、DBAを排除することではなく、DBAという職能に依存せずとも、組織として信頼性を維持できる世界を実現することにあります。

つまり、「職能」ではなく、「機能」として組織に実装するという方向へのアプローチです。 その先にあるのは、誰もがデータベースの信頼性を扱える開発組織という、DBREの思想にも通じる在り方です。

DBAの専門性を組織構造や開発プロセスの中に織り込み、各プロダクトチームが自律的に信頼性を担保できる状態こそ、持続可能なデータベース運用の形だと考えています。

繰り返しになりますが、DBAの専門性はクラウドや自動化が進んだ現在においても、依然として不可欠なものです。 その知見を特定の職能や個人のスキルに依存させることは、組織にとって大きなリスクとなります。

私たちは、持続可能で再現性のある「DBA機能」を組織全体に根付かせることこそが、DBREの本質だと考えています。 開発者がDBAの支援に過度に依存することなく、データベースに関する意思決定を自律的に完結できる状態、それこそが私たちの挑戦「DBAが不要な、開発の新しい当たり前を創る」なのです。

5.開発の新しい当たり前を支えるDBA機能

近年、生成AIをはじめとする技術革新が進み、知識の共有やスキルの獲得プロセスは大きく変わりつつあります。 かつては属人的だった専門性の一部が、AIを介して誰もが活用できる形で再構成され始めています。 私たちはこの潮流を、DBAという専門性を組織に実装するための強力な追い風と捉えています。

AIによるDBAナレッジの民主化

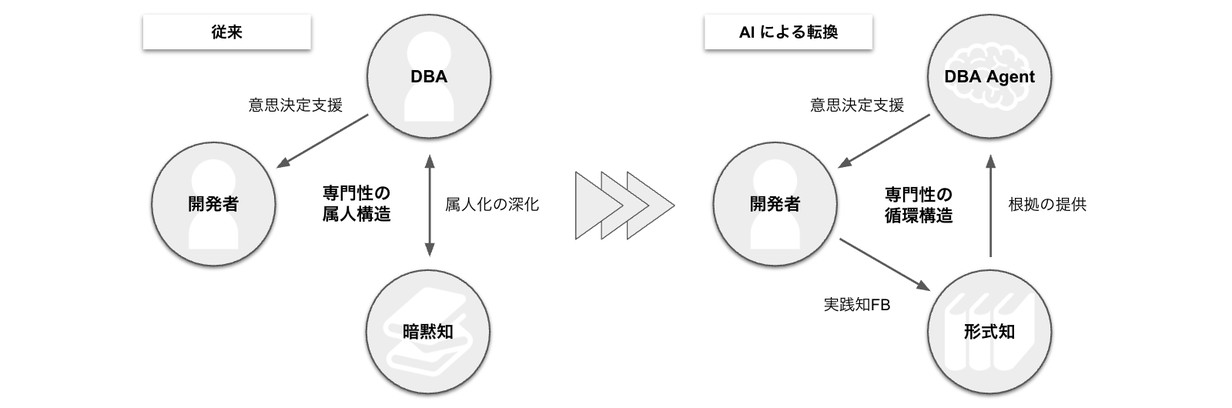

これまで当社では、データベース運用の多くがDBREの経験と判断に依存してきました。 その知識はレビューコメントや設計ドキュメント、障害対応記録などに散在し、体系的な再利用が難しい状況となっています。

私たちは、こうした知識を「属人的な暗黙知」から「組織的な知識資産」へと変換することを目指しています(図3参照)。

その手段として、SlackやPR上の議論、DDL(スキーマ定義)、ADR(意思決定履歴)などを知識源としたAIエージェントを構想しています。

このエージェントを通じて、開発者は日常の開発フローの中でデータベース設計や性能改善を相談し、DDLの改善提案を得ることができます。 これにより、DBAの判断や知見を組織全体で再利用でき、「DBAがいないと意思決定できない」という構造そのものを緩和します。

目指しているのはAIによるDBAの置き換えではなく、DBA知見の補完と組織全体への循環です。 この専門性の循環は、誰もがデータベースの信頼性を扱える組織へと変化していく第一歩と考えています。

IDP(Internal Developer Platform)によるDBAスキルの民主化

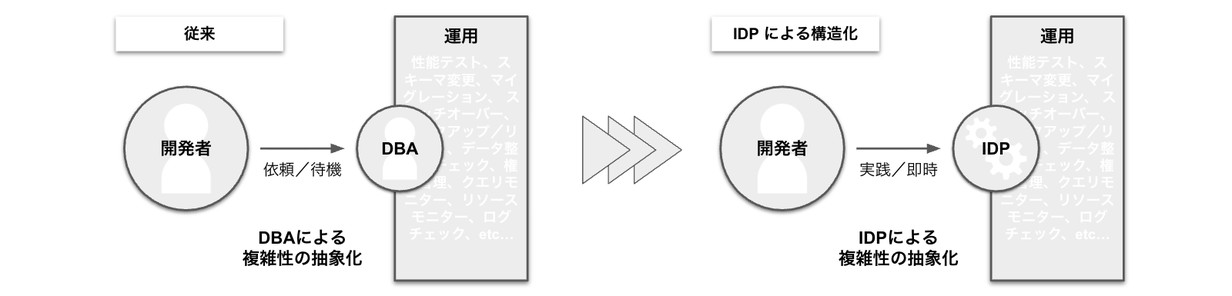

DBAの知見の循環だけでは、持続的な信頼性は成立しません。 たとえAIによって知識を得ても、それを安全かつ再現的に運用として実践できる力が伴わなければ、組織全体としての信頼性は担保できません。

当社のデータベース構成は、複数データベースによる分割構成であり、マイクロサービス化に向けたDatabase per Serviceパターンも視野に入れています。 このような環境では、サービスを跨いだ整合性維持や一貫したバックアップ・リカバリ運用など、高度な運用制御が求められます。

そこで私たちは、IDPを軸に、DBA依存の運用構造を再定義し、自律的なデータベース運用への転換を進めています(図4参照)。

この転換を支える基盤として、性能テストやスキーマ変更、バックアップ/リカバリなどといった領域でのガードレールの在り方を検討しています。

目指すのは、単なる運用プロセスの標準化ではありません。 IDPによってデータベース運用の複雑性を抽象化し、誰もが安全かつ自律的に信頼性を扱える構造をつくることです。 その先に、複雑さを増すデータベースにおいても、信頼性を構造で担保できる運用基盤の実現を見据えています。

6. 信頼性を担うということ

「仕組みで信頼性を担保する」という挑戦も、最終的には“人の営み”に行き着きます。 どれだけ仕組みを整えても、信頼性は意志と判断の積み重ねでしか維持できません。

信頼性に向き合うことは、何も特別なものではないのです。 アプリケーションエンジニアは性能と機能の安定を追い、 プラットフォームエンジニアは開発体験と運用基盤の安定を支え、 SREはシステム全体の信頼性を俯瞰しています。 それぞれが異なる立場から、同じ「安定した状態を保ち続ける」という営みに向き合っているのです。

DBREは、その中でデータベースという支点から信頼性を捉え、その営みを持続可能にするための構造をデザインする職能です。 結局のところ、私たちはすでに存在している“人の営み”を、より確かな形で組織に根づかせようとしているに過ぎないのです。

一方で、現実の私たちDBREグループの仕事は、理想の途上にあり、泥臭い実践の連続です。 理想を掲げつつも、現実はDBAとして運用課題に直接向き合い、信頼性を立て直すケースが多くあります。 ただ、その理想の思考と現実の実践の往復こそが、持続可能な信頼性の仕組み、“何も起きない"を成立させる構造への道だと信じています。

“何も起きない”という状態を維持することこそが、私たちにとって何よりの成果です。 それは決して目立つ成果ではありません。障害対応後に迅速な復旧を成し遂げた方が、脚光と称賛を浴びるかもしれません。 しかし、その目立たない成果こそが、事業を支え続ける信頼性の証であり、私たちDBRE、そして世の中全ての信頼性エンジニアの矜持なのです。

最後に

「DBAが不要な、開発の新しい当たり前を創る」。 一見すると先進的な挑戦のように見えますが、その根底にあるのは、日々の開発や運用の中で誰もが向き合う信頼性との対話という普遍的な営みです。

私たちDBREグループは、「新しい当たり前」を描きながらも、「変わらない本質」を守り続けることに挑む組織です。 その二つを両立させようとするところに、私たちの仕事の面白さがあります。

もしこの記事に、あなた自身の考えや経験と通じるものを感じたなら、その延長線上にDBREというキャリアがあるのかもしれません。 私たちは、先進性と普遍性、仕組みと人、理想と現実の狭間で、共にデータベースの信頼性を育てていく仲間を探しています。

技術や経験よりも、データベースと信頼性に向き合う情熱こそが、DBREの核です。 ここまで読み進めたあなたの情熱は、すでに私たちと同じ熱量であると確信しています。 私たちは、その情熱を共に未来へと注ぐ仲間と出会える日を、心から楽しみにしています。

カジュアル面談フォーム:エンジニア・デザイナー向け

求人ページ:DBRE (Database Reliability Engineer)