はじめに

SODA推進グループに所属している佐土原です。

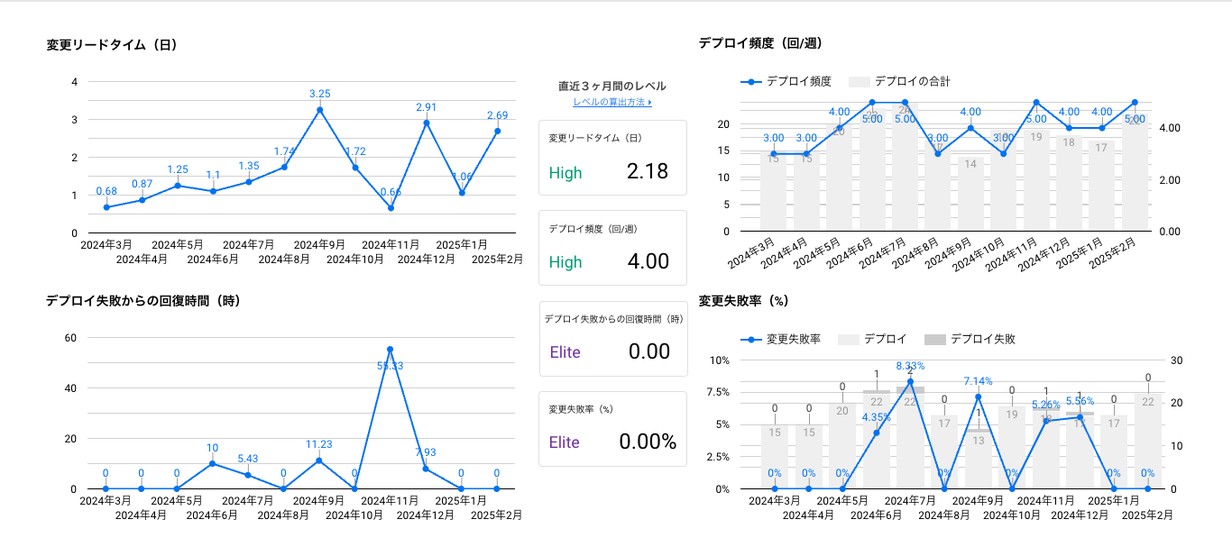

本稿ではビズリーチが推進するSODA構想の概要と現状、SODA推進グループの業務の一部を紹介します。Four Keysダッシュボードを活用した開発チームの課題発見支援や、チームビルディングのサポート事例を紹介しますので、それらを通じて少しでもビズリーチのプロダクト組織やSODA構想について知っていただけたら幸いです。

SODA構想とSODA推進グループ

SODA構想(SODA : Software Outcome Delivery Architecture)とは、一言でまとめると「開発チームの様々な状態を定量的に可視化し、プロダクト組織の運営や戦略を『計器飛行』のように行う構想」です。

SODA構想については過去に記事3本分の熱量で説明したものがすでにありますので、詳細はこちらをご確認ください。

私が所属しているSODA推進グループは、名前の通り「SODA構想を推進することでプロダクト組織の出すアウトカムの質とパフォーマンスを向上させることをミッションとするチーム」です。ビズリーチ社内でSODA構想を広め浸透させることで、上述の計器飛行のような組織・戦略運営を実現させるために日々活動しています。

SODA推進グループのこれまでの活動

さて、そんなSODA構想ですが、まずはデータを収集して可視化する必要があります。そこで、これまで社内のさまざまなチームにSODA構想を取り入れる意義を説明し、定量指標を可視化する活動に注力してきました。具体的にはGoogleのDORA (DevOps Research and Assessment)が提唱するFour Keys、EBM (Evidence Based Management)のオンプロダクト指標などの可視化をするため、各チームとの連携や調整に取り組んできました。

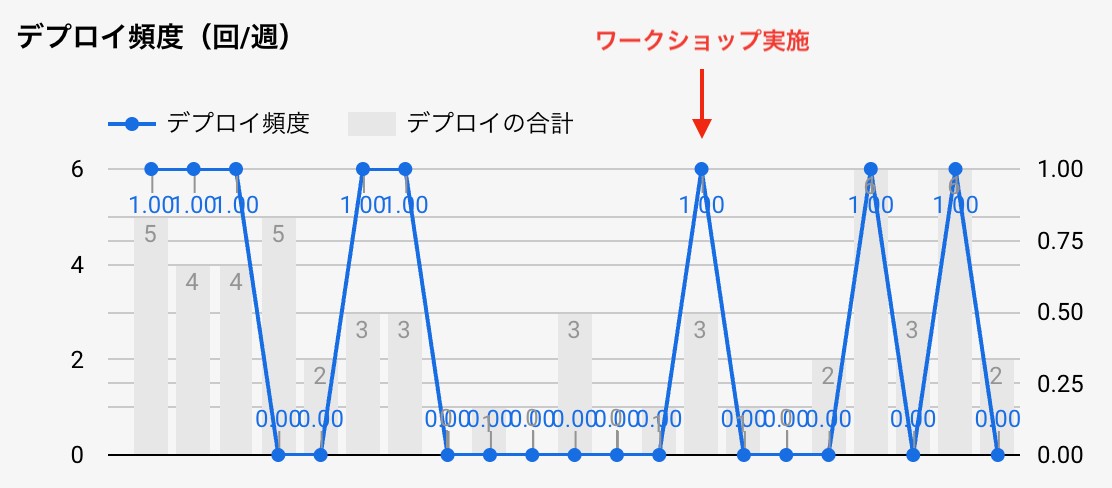

一例として、下記画像は現在SODA推進グループが提供しているダッシュボードの一部です。

これまでの活動については、過去にSODA推進グループのメンバーがイベントで登壇した内容をまとめた記事がありますので、詳細についてはこちらをご覧ください。

現在のSODA推進グループでは、これまでの活動で可視化されたデータに基づき、組織の改善サポートをするとともに、新たな定量データ可視化の検討などを進めています。

本稿ではそんなSODA推進グループの現在の活動内容の一部について、ご紹介したいと思います。

SODA推進グループの現在の活動

SODA推進グループでは、現在下記のような業務を行なっています。

- 新設チームの指標をダッシュボードに可視化する

- 可視化済み指標のモニタリングおよび傾向分析

- 可視化済み指標をもとにした組織の改善サポート

- 新しい指標可視化のための検討や検証

本稿ではこの中でも「可視化済み指標をもとにした組織の改善サポート」を行なったある事例について紹介します。

ダッシュボードからの状態検知

前述の通り、SODA推進グループではプロダクト組織の計器飛行を実現するためにDORAレポートやEBM、SPACEを参考にした独自のダッシュボードを作成しています。現在はFour Keysやオンプロダクト指標などを可視化し、プロダクト組織の誰でもアクセスできるよう、常に公開しています。

ダッシュボードは基本的に各チームで活用いただくものですが、SODA推進グループでも各チームにどのような変化が起きているかの把握に役立てています。

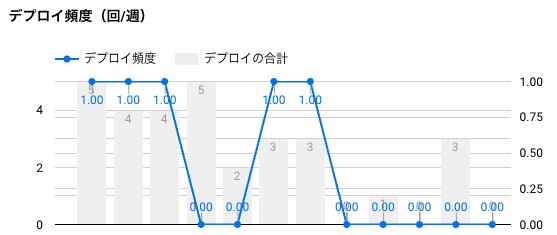

そのような中で、デプロイ合計数がある時点から急激に減っておりデプロイ頻度が不安定になっているチームが存在することを検知しました。

このような場合、まずはそのチームの直近の具体的な活動について情報収集を行います。ビズリーチのプロダクト組織では、議事録や施策検討の内容を極力オープンにドキュメント(Cosense)へ残す文化があります。そのため、まずはCosenseから情報を拾い、必要に応じて関係者へ確認を取って詳細を把握しています。

このような文化形成の背景についてはこちらの資料で解説しています。

今回の事例ではチームの体制変更に伴うチームビルディングやコミュニケーションに課題が生じ、チームが本来のパフォーマンスを発揮できていない状態でした。そこで、SODA推進グループがワークショップを開催して支援をすることになりました。

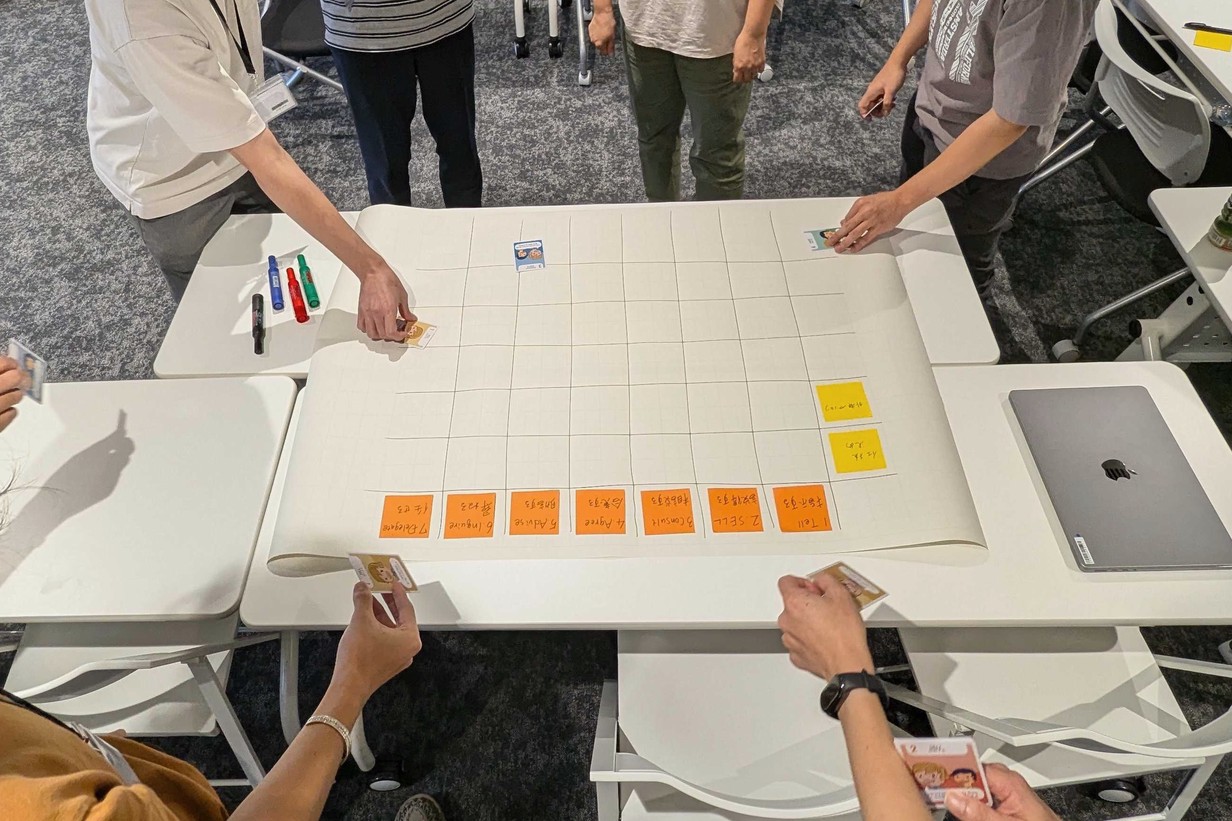

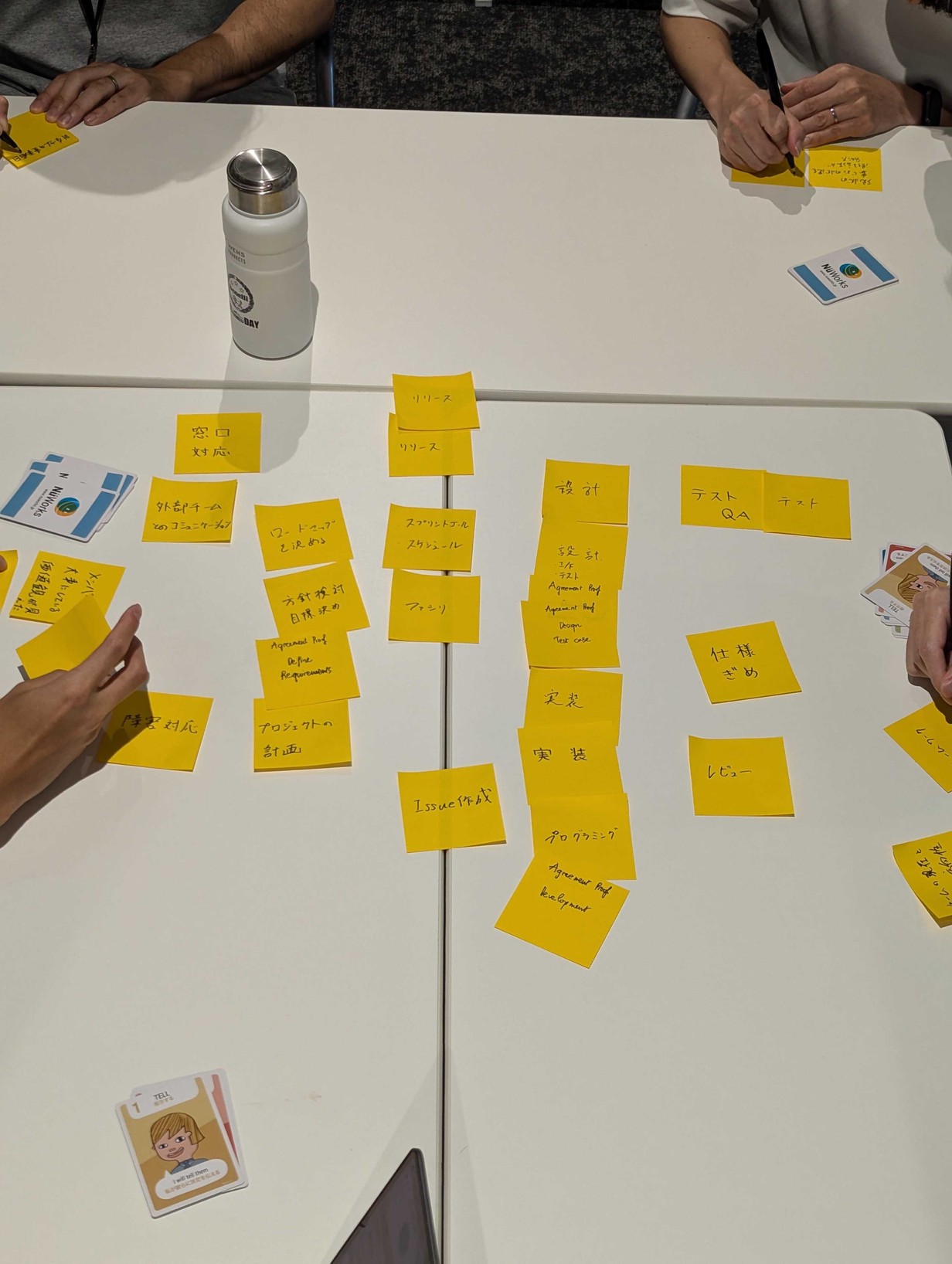

チーム支援ワークショップの実施

この事例では下記のようなアジェンダでワークショップを実施しました。

- チームビルディングの意味について(タックマンモデル)

- コミュニケーションの基本モデルについて

- 相互理解ワーク(ムービングモチベーターズ)

- リーダーシップの型について(SL理論)

- 適切な報連相タイミングについて(不確実性コーン)

- 権限委譲ワーク(デリゲーションポーカー)

チームのパフォーマンスを向上するために、相互理解を深め、チーム内でのコミュニケーションが円滑になることを目的とし、このような内容となりました。

ワークショップ後には参加者から下記のような声が挙がりました。

- 定期的に権限委譲やチームの状態について話し合うことが大事だと感じた

- チームメンバーの重視する価値観を知ることができて嬉しかった

- ワークショップを通してチームの現在と理想の状態がわかった

- チーム内で目指す方向性を揃える努力が必要だと思った

ワークショップ後のチーム状態モニタリング

ワークショップを実施して終わりではなく、ワークショップの実施後も定期的にチームの状態をダッシュボードでモニタリングしています。もし成果がなかなか指標に表れないようであれば、改めて状況の確認やヒアリングをして次の手についての検討や相談を行います。

今回のチームでは支援の実施後からしばらく経過し、徐々にデプロイ頻度が安定傾向にあることが読み取れますね。

チームの課題は内部にいるとなかなか気づきにくいですが、ビズリーチではこの事例のようにチームの状態を定量化して客観性を持たせたり、私たちのようにチーム外から声をかけたりすることで課題に気づける仕組みを構築し始めています。

また、そういった変化を積極的に取り込める文化があるのも、ビズリーチプロダクト組織の特徴のひとつです。

おわりに

本稿ではSODA推進グループの活動の一部を紹介しました。このような活動を通してプロダクト組織の開発者体験向上、プロダクトのアウトカム向上につながる取り組みを行なっています。

SODA構想については今後も社内での展開と、外部イベントへの登壇などで事例の発信を続けていく予定です。本稿を通してビズリーチのプロダクト組織やSODA構想への関心を持っていただけるきっかけとなれば幸いです。